50 ans aprèsQue reste-t-il de nos amours ?

- 15/04/2024 : La fin des suites

- 24/03/2024 : Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973)

- 03/03/2024 : Lizard (1970)

- 18/02/2024 : The «Deadly Yellow Snow» suite (1974) – Midnight Mushrumps (1974)

- 04/02/2024 : Nine Feet Underground (1971) – Tarkus (1971)

- 21/01/2024 : Sagan om Ringen (1970) – A Plague of Lighthouse Keepers (1971)

- 07/01/2024 : Supper’s Ready (1972) – Thick as a Brick (1972)

- 24/12/2023 : Les suites progressives

- 10/12/2023 : Close to the Edge

- 27/11/2023 : Uriah Heep (1971, Spring (1971), Tonton Macoute (1971), Jethro Tull (1972-1973), Robert Wyatt (1974)

- 12/11/2023 : Kevin Ayers (1968), Arzachel (1969), Colosseum (1969), Pink Floyd (1970), McDonald and Giles (1970), Bo Hansson (1970)

- 29/10/2023 : Renaissance (1972-1974)

- 15/10/2023 : Premiata Forneria Marconi (1972-1974)

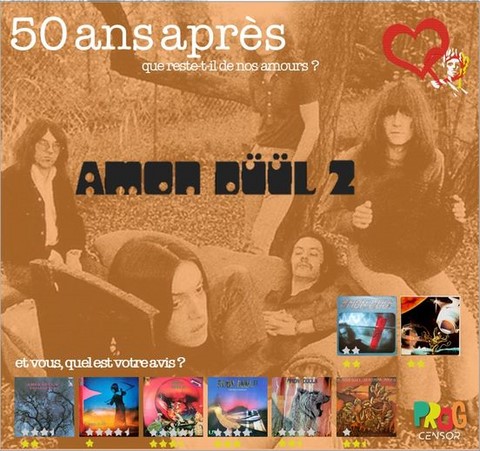

- 01/10/2023 : Amon Düül II

- 17/09/2023 : Ange (1972-1975)

- 03/09/2023 : 50 ans - Curved Air (1970-1973)

- 20/08/2023 : Emerson, Lake and Palmer (1970-1973)

- 06/08/2023 : Soft Machine (1968-1970)

- 23/07/2023 : Canterbury: Caravan (1969-1972) et Egg (1970-1974)

- 09/07/2023 : Magma (1970-1974)

- 25/06/2023 : Gentle Giant (1970-1974)

- 11/06/2023 : King Crimson (1972-1974)

- 28/05/2023 : King Crimson (1969-1971)

- 14/05/2023 : Yes (1972-1974)

- 30/04/2023 : Yes (1969-1971)

- 16/04/2023 : Van der Graaf Generator (1969-1975)

- 02/04/2023 : Genesis

15/04/2024 : La fin des suites

Eh bien voilà! Nous sommes à la fin de notre petit panorama des grandes suites prog jusqu’en 1974. Et notre numéro 1 est le suivant:

1. Hatfield and the North (1974): Hatfield and the North – durée: 46:10

Il fallait bien y arriver et c’est après de multiples réécoutes que je me suis décidé à offrir la palme à cet opus de 1974. Les raisons en sont multiples et la principale est bien entendu la musique. Cette musique qui est un mélange improbable entre diverses influences dont chacun des membres peut se faire l’émissaire. Un jazz-rock mâtiné de mélodies modales pour le guitariste Phil Miller qui venait de Delivery et d’un court passage dans le Matching Mole de Wyatt, des envolées classiques tarabiscotées de Dave Stewart en provenance de Egg, des élucubrations percussives du virevoltant Pip Pyle aux drums, lui aussi de Delivery, et, enfin, de la veine mélodique vocale inimitable de Richard Sinclair, en droite ligne de Caravan. On sait que c’était un grand melting pot et que les musiciens de la vague Canterbury changeaient facilement de comparses pour d’autres aventures et découvertes. Donc, on a ici beaucoup de savoir faire musical à la base!

Et puis il y a le résultat de cet improbable mélange, avec une suite en deux parties (ben oui, il n’y avait pas encore de CD) proprement époustouflante! C’est du jazz? Oui, sans doute! C’est du prog? Oui, sans doute! C’est la crème du mouvement Canterbury, en deux albums (le second, du même niveau, sortira un an plus tard), qui ne seront peut-être surpassés que par l’inoubliable National Health qui, malheureusement, n’aura jamais le succès mérité, probablement aussi parce qu’arrivé un peu tard; la déferlante punk et l’émergence de la new wave ne leur laissèrent que peu de place.

Et il y a aussi les invités. Tout d’abord, les fabuleuses Northettes, avec Amanda Parsons en lead, bien dans la tradition des chœurs «brittons», comme on peut s’en rendre compte sur la première partie de la face 2, «Fol de Rol», superbe petite composition de Sinclair. Amanda Parsons continuera d’ailleurs avec National Health, sur l’album de 1978, et aussi un single de Dave Stewart, en 1983. Et puis, il y a Geoff Leigh, le souffleur attitré de Henry Cow, qui se partage entre les sax et la flûte traversière. C’est une autre grosse pointure de la scène Canterbury, et R.I.O. Et enfin, last but not least, le sieur Wyatt lui-même vient nous gratifier de ses vocalises si particulières sur la superbe composition de Miller, «Calyx».

Les compositions qui composent la suite sont diversifiées et chacun y va de son écriture, de son style, sans que l’unité de l’ensemble ne soit brisée pour autant. Sur les 15 morceaux qui composent la suite, la répartition est bien équilibrée: 4 de Pip Pyle, 2 de Miller, 3 de Stewart et 6 de Sinclair. Cet album hors du commun nous emmène en pays inconnu (pour l’époque) grâce à ce mélange de sons et d’influences que chacun des musiciens apporta. On retrouve l’influence des pionniers, comme le Soft Machine de «Third», le Egg de «The Polite Force», le Caravan de «In the Land of Grey and Pink», ou de ce jazz anglais des années 70 qui nous a laissé quelques perles avec des groupes comme Nucleus ou Tonton Macoute. C’est toute une assimilation de l’histoire du rock, de sa rencontre, à partir de Tony Williams et Miles Davis, avec le jazz électrique, dans le bouillon de culture effervescent du rock anglais progressif de cette époque, qui donna naissance au mouvement Canterbury, et ce joyau que reste le premier album de Hatfield and the North, définitif pour un certain style, et prémonitoire de ce qui suivra avec National Health. Thanks, Hatfield and the North!

Lucius Venturini

24/03/2024 : Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973)

Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973)

Nous sommes dans le trio de tête, voici le numéro 2:

2. Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973): Magma (MAGMA) – durée: 38:46

Le troisième (ou quatrième si l’on insère «Univeria Zekt») album de Magma arrive en 1973 dans les chaumières, sans laisser la moindre chance à quiconque d’y échapper. On reste béat, ne sachant à quel saint se vouer. D’ailleurs, c’est fini, il n’y a plus de saints! Que reste-t-il? Personne ne sait… On place la rondelle sur le tourne-disque (c’était un Lenco, Dual ou Marantz de l’époque, pour ceux qui avaient les moyens) et on laisse la lave se concentrer, la température monter, jusqu’à n’en plus pouvoir. Les baffles se mettent à geindre, à gronder, ils craignent la prochaine vocalise de Blasquiz, ou le grondement sans pitié de Jannick… C’est trop! On se dit que ce n’est qu’un morceau et ensuite cela va se calmer et tout va rentrer dans l’ordre. Ça c’est parce qu’on ne se rend pas encore compte qu’il s’agit d’une suite et qu’aucune mansuétude n’est prévue au programme. Ça va déferler comme cela jusqu’au bout, Vander ne laisse aucun répit, aucune brèche, aucun moment pour dire: «Ha oui, c’est vraiment très bien, maintenant on va écouter une petite ballade!» Rien de tout cela. Ça continue, les rythmiques lancinantes entrecoupées de breaks apocalyptiques, les chœurs avec Blasquiz au sommet, le piano obsessif de Manderlier, la basse grondante de Jannick Top, et Vander… Vander en maître d’œuvre à son aise, distillant cette énergie hallucinante qui marquait les présentations en public du groupe à l’époque.

Je pourrais continuer comme cela durant des heures, tant cet album reste marquant après plus de 50 ans d’existence. C’est un exemple unique, qui n’a aucun équivalent à ma connaissance. Il trône sur l’Olympe des grands albums de rock inclassable, aux côtés du «Trout Mask Replica» de Captain Beefheart, ou du «Rock Bottom» de Robert Wyatt (pour n’en citer que deux autres). Ce qui reste ainsi présent, sans une ride après tant d’années et des milliers d’autres projets et disques de ce qui fut l’histoire du rock, c’est l’énergie, une énergie tour à tour potentielle, retenue, ou carrément explosive et sauvage. Et en même temps, on est en présence d’un discours contrôlé, où les moments de sauvagerie entrent dans un contexte qui leur permet de revenir à quelque chose de plus calme quand la nécessité musicale l’impose… On ne peut s’empêcher de penser au «Sacre du Printemps», avec ses grands coups de théâtre (et de percussions). Parce que, quand même, ce mélange est d’une grande rareté: allier la sauvagerie pure du rock dans ce qu’elle avait de plus fort, comme par exemple avec les Stooges, les MC5 ou les Sex Pistols? et joindre tout cela à une musicalité sophistiquée, riche d’une tradition séculaire, comme certains nous en donneront des exemples froids et cérébraux (ici je ne citerai pas d’exemples), joindre tout cela en un seul discours, eh bien, oui, ce n’est pas donné à tout le monde. Seul un petit groupe d’élus peut se targuer d’avoir atteint pareil Everest, K2 et consorts! Oui, «MDK» est un disque à emmener sur une île déserte, une île déserte de béton, au milieu d’une mégalopole en destruction, en processus d’annihilation. C’est une vision prémonitoire! Un cadeau pour une postérité qui sans doute ne sera pas…

Que puis-je ajouter pour vous donner l’envie de remette la rondelle sur la platine? De mettre le volume au maximum et de vous laisser intergalactiquement emmener vers «Kobaïa» et ses mystères insondables… Bon voyage! Accrochez les ceintures, c’est parti... Hortz Fur Dëhn Stekëhn West...

Lucius Venturini

03/03/2024 : Lizard (1970)

Ouvrons maintenant le trio de ce qui reste pour moi les trois meilleures suites du rock progressif, jusqu’en 1974.

3. Lizard (1970): King Crimson – Timing: 23:04

Le troisième album de King Crimson est souvent oublié au milieu de la luxuriante discographie du groupe. C’est une grande erreur – à mon point de vue – car cet album regorge de trouvailles et de richesse harmonique. De plus, l’utilisation d’instruments moins habituels en rock progressif ajoute une dimension de découverte et de mystère. La mélodie de départ, chantée par Ian Anderson, est tout simplement sublime et on se retrouve sans s’en rendre compte dans un solo de trompette de facture quasiment classique, ensuite un hautbois nous mène faussement vers ce qui se développe vers un jazz de Big Band déjanté où l’on ne peut qu’évoquer Carla Bley ou le Centipède de Keith Tippett, lequel fait d’ailleurs partie du combo qui officie sur Lizard. On retrouve une palette de musiciens qui constituaient la frange créative du jazz anglais de l’époque: Mark Charig, Mel Collins, Nick Evans et Tippett lui-même. Ensuite, une césure nous mène vers une autre mélodie de cor anglais, digne de Stravinsky, et on entre peu à peu dans les mouvances mystérieuses du Mellotron frippien. On ne retrouve pas ici les failles des deux premiers albums et on navigue en eaux inconnues avec sécurité et doigté (le fameux «Septober Energy» de Centipede sortira un an plus tard, en 1971). Tippett s’en donne à cœur joie et le voyage est plein de surprises. Notons l’excellent travail de Andy McCulloch à la batterie. Il parvient à laisser cet air de suspens si typique des premiers albums de King Crimson. La suite «Lizard» est une perle de la musique des années 70 et reste un des meilleurs moments de l’épopée crimsonienne qui n’était qu’à ses débuts à cette époque. On a droit à toutes les facettes que Fripp pouvait nous offrir, comme, à 22 minutes, un superbe solo de Frippertronics [système de boucle à bande développé par les musiciens Robert Fripp et Brian Eno dans les années 1970, ndlr].

«Lizard» nous offre l’apothéose du roi cramoisi première époque. L’album suivant, «Islands», sera une sorte d’album de transition, ne sachant pas très bien à quel saint se vouer, avec une première face très spiritual jazz, entre Alice Coltrane et Pharoah Sanders, où l’on ressent la très forte influence de Tippett, toujours présent avec ses acolytes Charig ou Miller. La seconde face, quant à elle, trouve difficilement son homogénéité sans pour cela éviter de nous présenter quelques bons moments. On n’est plus vraiment dans le prog et, à part la première face, pas tout à fait dans le jazz. On sait que les choses changeront définitivement en 1973 avec «Larks’ Tongues in Aspic». Mais ceci est une autre histoire.

En attendant, «Lizard» reste un des joyaux du prog anglais, en matière de suite articulée. Il est impressionnant de réécouter cette œuvre après plus de 50 ans et de voir à quel point elle était visionnaire pour son époque, mettant en évidence le talent de quelques-uns des musiciens les plus doués de cette génération prog que la blanche Albion nous proposa. Réécoutez cette superbe suite à oreilles reposées…

Lucius Venturini

18/02/2024 : The «Deadly Yellow Snow» suite (1974) – Midnight Mushrumps (1974)

Le moment est venu d’entrer dans notre top 5 de ces meilleures suites de l’âge d’or du rock progressif, avec notre date butoir de 1974. Après ceci, je dédierai une page pour chacune des suites qui constituent à mon avis le Top 3 de ce petit projet. Une fois de plus, l’idée est de susciter des débats, vu que mes choix sont purement subjectifs et correspondent à mon écoute de ces œuvres superbes, un demi-siècle après leur apparition.

5. The «Deadly Yellow Snow» suite (1974): Frank Zappa – Timing 10:53

Cette suite n’est pas présentée officiellement comme une suite mais elle en constitue bien une avec quatre morceaux organiquement articulés musicalement et thématiquement sur la première face de l’album «Apostrophe». Cet album est déjà le dix-huitième album de Zappa et son sixième en solo. C’est dire que le lascar a déjà une expérience certaine quand il se lance dans cet opus, un de ses meilleurs succès commerciaux au demeurant.

Pour qui pratique la langue de Shakespeare («zappanisée» of course!), c’est une véritable délectation de suivre cette histoire rocambolesque inspirée par un rêve où l’on retrouve pêle-mêle un Eskimo appelé Nanook, des huskies, de terribles révélations et un mystère insondable, dans la plus grande tradition zappienne! C’est hilarant du début à la fin et on y trouve l’expression historique, marque indélébile de l’influence zappienne sur le devenir du monde: «Great Googly Moogly». Si l’expression fut bien conçue par Howlin’ Wolf en 1961 avec sa cover du blues de Jimmy Ogden, «Goin’ Down Slow», la reprise tonitruante de l’expression par Zappa la tourna éternelle!

Et la musique, me direz-vous? Eh bien, elle est tout simplement faramineuse. Le band concocté pour l’occasion est composé par quelques vieux de la vieille, comme le duo Underwood, George Duke aux claviers, Jean-Luc Ponty au violon et un extraordinaire Ralph Humphrey à la batterie (écoutez le final de la suite, «Father O’Blivion», pour vous en convaincre) qui nous rappelle certains des meilleurs moments de Steve Gadd (comme sur le morceau «Aja» de Steely Dan).

Ça commence sur les chapeaux de roue et on fait connaissance avec le personnage principal. On est dans un rock sophistiqué avec des arrangements riches et une rythmique imparable. On suit l’histoire et la déferlante se transforme en tsunami quand on arrive à «St. Alfonzo’s Pancake Breakfast». Tout y est, évocation humoristique de certaines musiques de pub de l’époque (d’ailleurs une des sources d’inspiration de cette partie), harmonies et mélodies biscornues à la «Hot Rats», rythmique funk et virtuose, guitare en folie, et j’en passe et des meilleures. Quand on arrive au fade out final avec l’incroyable performance de Humphrey, on est épuisé mais heureux d’avoir vécu ces dix minutes de musique impressionnante de Frank Zappa. Thank you, Frank!

4. Midnight Mushrumps (1974): Gryphon – Timing 18:58

Gryphon était un groupe un peu en marge, pratiquant une sorte de folk progressif aux allures médiévales et Renaissance. Deux des membres fondateurs du groupe, Richard Harvey et Brian Gulland, avaient une très solide formation classique, formés au prestigieux Royal College of Music de Londres. «Midnight Mushrumps» est leur second album et la plage titulaire, éponyme, est une longue suite qui occupe toute la première face du vinyle.

On peut épiloguer longtemps sur le sens du titre de cette suite. Il est clair qu’on y trouve une équivoque avec les «mushrooms», ce qui pourrait évoquer une dimension psylocibique certes bien présente au long de la pièce. Le mot «shrump» a différentes significations allant du mouvement de se ratatiner, se racornir, de rétrécir, jusqu’à l’idée de frissonner (de froid) ou de hausser les épaules, sans oublier une connotation sexuelle liée à une zone de peau en bas du pénis, à la jonction avec le scrotum. Mais, l’explication la plus plausible – bien qu’elle n’invalide pas les autres secondairement – est une allusion à «La Tempête» de Shakespeare, où cette expression se rencontre dans le texte. En effet, le groupe passa une bonne partie de l’année 1974 à la composition de la musique pour la mise en scène de «La Tempête» au National Theatre de Londres, sous la direction de Peter Hall.

Voilà pour le contexte. Venons-en à la musique de cette suite hors du commun. D’abord la suite est exclusivement instrumentale et, si le groupe a l’habitude de présenter des compositions chantées, celle-ci est purement instrumentale. On y retrouve bien sûr certains instruments anciens, surtout à vent comme le krumhorn, les flûtes à bec et le basson qui était peu utilisé à l’époque (Lindsay Cooper, l’autre fameuse bassoniste du rock, apparaîtra cette même année pour la première fois sur le second album de Henry Cow). La suite est construite de façon complexe, avec plusieurs thèmes qui se développent et s’entrecroisent au fil du discours. Les contrastes sont forts et, grosso modo, on pourrait dire qu’il y a trois parties principales qui la composent: on a une première césure vers 6:30 et une autre aux alentours de 11:10. C’est de la super belle ouvrage et Harvey a produit là une composition qui traverse les décades sans aucune ride. C’est vraiment superbe depuis les premières notes jusqu’à la fin. On est bien sûr aux confins du rock, du prog et de la musique classique/musique ancienne. Il n’y a pas vraiment de groove rock, ou de batterie, et les percussions ont un rôle beaucoup plus d’orchestre comme on peut le rencontrer dans certains auteurs de musique classique du XXe siècle, Stravinsky, par exemple. Les mélodies sont magnifiques et les timbres sont différents de ce à quoi le prog nous a habitués, mais pourtant, pas de doute, c’est bien un album de prog et la suite «Midnight Mushrumps» est une balise merveilleuse de ce qui s’est fait de mieux en matière de suite prog. Plongez-vous-y sans restriction…

Lucius Venturini

04/02/2024 : Nine Feet Underground (1971) – Tarkus (1971)

Caravan en est à son troisième album en 1971, le superbe «In the Land of Grey and Pink». Ça fait un moment qu’une nouvelle grammaire musicale est en train de se définir en Angleterre avec l’émergence du son Canterbury, en référence au lieu d’origine des groupes qui en sont représentatifs. Dans cette définition progressive – littéralement – et lente de ce qui sera un style bien original, quelques jalons sont marquants: tout d’abord, l’inévitable «Third» de Soft Machine, double album illustre s’il en est, composé de quatre longues suites modales où le quatuor s’en donne à cœur joie dans la découverte d’une certaine manière, bien anglaise, de pratiquer le jazz électrique. Mais, en dehors de «Moon in June», la face composée par Wyatt, l’œuvre est décidément jazz et va éloigner le combo de ses origines rock pour les albums à venir. En dehors de cela, Egg, le trio mené par le claviériste Dave Stewart, a déjà produit deux albums participant également à l’émergence de ce style sophistiqué de rock aux confins du jazz. Dave Stewart en est un des maîtres d’œuvre et continuera le développement de ce style si particulier avec les expériences de Hatfield and the North, et ensuite de National Health, à partir de 1978 (date de sortie du premier album, même si le groupe existait avant), qui incarnera sans doute le plus beau fleuron de ce style typiquement «briton». Le troisième larron de cette fête n’est autre que Caravan, qui apportera cette dimension plus mélodique, que le chant incomparable de Richard Sinclair immortalisera définitivement. Et LE morceau emblématique de cette émergence musicale n'est autre que cette superbe suite, «Nine Feet Underground», qui occupe la seconde face du vinyle de 1971.

La suite est composée de huit parties bien intégrées avec ces changements modaux si typiques du genre. On alterne les passages chantés, toujours superbes avec les envolées instrumentales où David Sinclair en profita pour nous offrir quelques soli d’orgue avec son distordu, une des spécialités du genre, pratiqué également par Ratledge (Soft Machine) et Stewart (Egg). C’est une balade dans la campagne anglaise, avec les collines et ces vaux, au gré des mélodies et des influences légèrement lysergiques. Oui, on le visite le «Land of Grey and Pink», mais sans se presser. On peut y prendre le temps d’un pique-nique ou d’une halte rêveuse au bord de quelque calme cours d’eau nonchalant. Tout est en place et cela semble si facile, si évident, qu’on en oublie la belle ouvrage que cette suite impose, sans forcer la barre, doucement réitérant sa présence au fil des années, sans prendre une ride. Enjoy!

8. Tarkus (1971): Emerson, Lake and Palmer – Timing: 20:42

La même année, deux mois plus tard, c’est au tour du supergroupe Emerson, Lake and Palmer, de lancer son deuxième album, sur lequel nous trouvons probablement ce qu’ils auront fait de mieux, la suite «Tarkus». Divisée en sept parties, la suite, qui donne son nom à l’album, occupe toute la première face du vinyle.

Dès les premières mesures, on est soufflés car l’introduction, intitulée «Eruption», est tout bonnement extraordinaire! Quelle énergie! les claviers virevoltent, en chassés-croisés, montent et descendent, et on a vraiment l’impression de sortir d’un volcan. La batterie ne laisse aucun répit et on est littéralement emportés dans la lave de cette ouverture flamboyante. Ensuite, comme on est en train de se remettre de ce choc, on entre dans la superbe mélodie de «Stones of Years», et la voix de Lake nous berce pour la continuation de ce voyage enchanteur.

La mise en place est tout bonnement impressionnante et il n’est que de se pencher sur les quelques soli que Emerson nous propose au gré de la suite pour se rendre compte de l’implacable efficacité du trio. Pas une note en trop, tout est en place, les soli de claviers sont faramineux, sans aucune faille, tout cela à une époque où on n’imaginait même pas avoir des pro-tools ou autres programmes pour éditer n’importe quel passage ou n’importe quelle note!

Tout cela est vraiment superbe et on se laisse aller jusqu’au bout, sans efforts. Le seul point légèrement en bémol est la mélodie de la partie «Mass» qui n’est pas aussi robuste que le reste de la suite. Ne boudez pas votre plaisir et embarquez dans l’aventure «Tarkus», un des fleurons du prog seventies, encore aujourd’hui, sans aucun doute!

Lucius Venturini

21/01/2024 : Sagan om Ringen (1970) – A Plague of Lighthouse Keepers (1971)

Entrons maintenant dans le top 10 avec deux suites inoubliables…

9. «Sagan om Ringen» (1970): Bo Hansson – Timing: 38:38 (version originale, sans bonus)

Bo Hansson lance son premier album en 1970 (il en fera 5) et il propose une lecture musicale de la trilogie du «Seigneur des Anneaux» de Tolkien. «Sagan om Ringen» occupe les deux faces de l’album et le résultat est tout simplement époustouflant. Il suffit d’écouter ce disque dans un environnement calme, d’éteindre les lumières et de plonger dans cette musique pour revivre toutes les aventures de Frodo and Co. du début à la fin. C’est comme un film dont Hansson est le metteur en scène, de main de maître. Le choix des instruments, des textures, des mélodies, tout est parfait dans cet album vraiment magique dans son intégralité. C’est impressionnant d’écouter à quel point Hansson a pu entrer dans ce roman pour en rendre l’essence de manière musicale. Un album indispensable dans la discothèque de tout amateur de prog (et de fantasy)! En 1988 est sorti un double CD avec d’autres morceaux qui avaient été retirés du projet original mais s’intégraient au projet «Lord of the Rings». On y trouve 11 morceaux supplémentaires qui s’insèrent dans le contexte de l’œuvre tolkienienne. Par exemple, «Findhorn’s Song» ou encore «Fylke», ou «Playing Downhill into the Downs». Je n’ai pas réussi à mettre la main sur ce double CD et il ne semble pas disponible à l’écoute sur le web. En 2002, un autre relancement de l’œuvre vient avec un autre morceau supplémentaire, de quasi 9 minutes, lui disponible à l’écoute, «Early Sketches from Middle Earth». Quoi qu’il en soit, le travail de Bo Hansson reste marquant et sa «Middle Earth Suite» est un des grands moments de prog mélodique, quasiment dans son évocation classique, presque baroque. On pense au classique des classiques de Vivaldi, «Les quatre saisons», qui nous évoquent les changements saisonniers avec le vent, la tempête ou la campagne sous le soleil d’été. Ici on se prend à voyager avec Frodo et sa compagnie, on traverse les forêts, on a peur des Nazguls, on rencontre les elfes, on entre dans la Moria et on revit cette épopée du début à la fin. Merveilleux !

8. «A Plague of Lighthouse Keepers» (1971): Van der Graaf Generator – Timing: 23:05

VdGG est arrivé à son quatrième album en 1971 et c’est le moment de son chef-d’œuvre. L’album «Pawn Hearts» est sans nul doute la meilleure réalisation du groupe mené par Hammill et la longue suite qui occupe la seconde face du vinyle en est l’apothéose. Ici aussi, comme dans le cas de Genesis, c’est le texte qui mène la danse et nous donne un garde-fou au milieu de tant de tumultes et de tempêtes. La suite en 12 parties nous conte l’histoire de ce gardien de phare qui oscille entre la raison et la folie, qui se jette dans les eaux tumultueuses de l’océan, abandonnant le phare comme d’autres l’ont fait avant lui. Il n’y a plus d’espoir, plus de retour, plus de choix et plus de gardien de phare. Il deviendra un «Pawn Heart», dictateur, nazi, hitlérien. Le destin funeste de cet anti-héros est soutenu par une musique absolument époustouflante, dominée par les claviers, mais avec de grands moments de batterie (Guy Evans était vraiment un grand batteur) et, bien évidemment, le saxophone mystérieux et «dissocié» de Jackson. Si on peut sans doute questionner certains raccords un peu abrupts dans la composition, l’ensemble fonctionne encore très bien 50 ans après et on ne peut éviter la plongée dans l’univers onirique et désespéré de Hammill. Notons que le titre de l’album et l’allusion au pion de la suite («Pawn Hearts») évoque la passion de Hammill pour le jeu d’échecs, dont un ami se souviendra bien, ayant joué une partie avec Hammill après une représentation de ce dernier au Cirque Royal de Bruxelles (c’était après dDGG). On ne boude donc pas son plaisir à se replonger dans cette suite qui d’ailleurs se laisse d’autant mieux écouter avec ses deux compères de la face A pour constituer ce qui reste quand même un des grands albums de l’ère classique du prog du début des années 70. On note la présence de Robert Fripp à la guitare électrique sur cet album… phare!

Lucius Venturini

07/01/2024 : Supper’s Ready (1972) – Thick as a Brick (1972)

Poursuivant ici le projet sur les suites progs qui continuent à être marquantes 50 ans plus tard, voici mes propositions pour les numéros 11 et 10.

11. «Supper’s Ready» (1972): Genesis – Timing: 23:05

C’est LE morceau de bravoure de Genesis, sur l’album «Foxtrot», qui n’est plus à présenter. Cette longue suite en sept parties suit le développement du texte très élaboré que Peter Gabriel a écrit pour cette œuvre. Le texte fourmille de références symboliques, bibliques et autres, et constitue à lui seul un voyage littéraire indéniable. Le texte préfigure l’effort colossal que sera l’écriture de «The Lamb Lies Down on Broadway», de 1974. Mais ici, on est encore dans un discours progressif fondateur, ce qui ne sera plus le cas de «The Lamb» qui oscille plus du côté des opéras rock du genre «Tommy» ou autres. La suite est ici très contrastée avec quelques très belles mélodies comme par exemple à 15 minutes, avec la flûte menant le cortège. Les musiciens donnent le meilleur d’eux-mêmes et cela nous donne quelques grands moments d’intensité dans les compositions et l’énergie, transmises avec brio. On retrouve les petits arpèges mélodiques auxquels «The Fountain of Salmacis» nous avait déjà habitués. De nombreuses interprétations de la pièce sont disponibles online et je ne vais pas revenir ici sur les diverses significations symboliques qui peuvent être tirées du texte de Gabriel. «Supper’s Ready» reste un des exemples historiques de ce qu’une suite prog pouvait proposer d’instiguant et de nouveau au début des années 70. Toutefois, le temps a passé et on ne peut éviter de regarder sa montre, et de trouver certains changements et breaks un peu déplacés, ainsi que certains moments où le chant perd un peu de son intérêt. Quoi qu’il en soit, cela reste une suite incontournable de l’histoire du rock progressif.

10. «Thick as a Brick» (1972): Jethro Tull – Timing: 43:46

La sortie de cet album fit l’effet d’une bombe. D’abord il s’agissait d’un journal dans lequel le disque se trouvait et on était désorienté par toutes ces informations disponibles avant de pouvoir écouter la première note. Peu a peu, on retrouvait l’esprit humoristique et en même temps sérieux de Anderson et on plongeait dans cette suite grandiose qui battait également un record de longueur, vu qu’elle se déployait sur les deux faces du vinyle. Et puis, c’était la claque, parce que la suite était remarquable par son audace et en même temps ses racines quasi traditionnelles celtiques et folk anglaises. C’était un étrange mélange, mais très attachant en même temps. Un peu comme pour le cas de Genesis, il y avait un long texte qui demandait également un type d’exégèse, si l’on peut dire, pour s’y retrouver. Moins fantasy que Gabriel, Anderson, fidèle à son style, naviguait en eaux ironiques et critiques, le tout dans une composition extrêmement dense et riche en rebondissements organiques et harmoniques. L’énergie de l’interprétation ne faisait pas défaut et j’ai eu d’ailleurs l’occasion de vérifier cela en public lors de la tournée mondiale de 2013 où Anderson présenta la suite dans son intégralité, accompagné par de jeunes musiciens extrêmement efficaces. Si la voix du vieux leader avait parfois du mal à rejoindre la justesse ou la hauteur de l’époque héroïque, il n’en demeure que la suite fut interprétée avec brio. C’était vraiment une page de l’histoire du prog qui fut présentée durant cette tournée et le retour vers l’album, pour écouter la richesse, l’énergie et le wit de Jethro Tull, donne encore de beaux frissons pour qui apprécie les longues suites progs. Il paraît même qu’une tournée est prévue pour 2024… À confirmer, donc...!

Lucius Venturini

24/12/2023 : Les suites progressives

13. «The Gates of Delirium» (1974): Yes – Timing: 21:52

Nous avons vu que, avec l’album «Relayer», Yes avait fait peau neuve et une bonne partie des nouveautés furent amenées par le pianiste-claviériste suisse Patrick Moraz. J’écrivais: «Son arrivée renoue avec le jazz, et plus particulièrement le jazz-rock et le funk. "The Gate of Delirium" est une remarquable composition, extrêmement complexe, qui n’est pas sans évoquer le Return to Forever de Chick Corea. Jamais le groupe n’aura produit tant de virtuosité instrumentale. Le morceau, inspiré de “Guerre et Paix” de Tolstoï, est une suite époustouflante avec une véritable explosion de la partie “guerre” au milieu du morceau. Les mélodies sont superbes et le chant d'Anderson également. Une des choses les plus abouties du groupe! Le morceau gagne à être écouté à un volume plus que raisonnable – plutôt déraisonnable, par exemple, dans la voiture sur l’autoroute, et sous la pluie…!»

12. «Salisbury» (1971): Uriah Heep – Timing: 16 :22

Dans les isolés, je rappelais que «Salisbury» présente une composition solide et, si elle est un peu desservie par de nombreux cuivres plutôt «pompiers», les mélodies sont fortes et Ken Hensley s’en donne à cœur joie à l’orgue Hammond. On ne peut manquer de noter l’excellente voix haut perchée de David Byron et l’ensemble est vraiment très agréable à écouter. On ne peut éviter de penser que quand Uriah Heep est apparu sur la scène anglaise, la comparaison avec Deep Purple était inévitable. Le premier album,«...Very 'Eavy ...Very 'Umble» avait déjà attiré l’attention sur ce groupe plein de ressources et le titre «Gypsy Queen» reste encore dans toutes les mémoires. Mais, bien entendu, comme le titre le laissait supposer, c’était beaucoup plus un groupe de hard rock (ou de heavy comme on disait) qui se faisait entendre. On avait Ken Hensley d’un côté et Jon Lord de l’autre, David Byron chez Uriah Heep et Ian Gillian pour le purple. Si Mick Box ne rencontra pas le succès de son homologue Ritchie Blackmore, cela ne signifie certes pas qu’il était manchot. Et puis, c’est la surprise! Alors que Deep Purple se perd dans une expérience plus que douteuse avec le Royal Philarmonic Orchestra («Concerto for Group and Orchestra»), en 1970, pour revenir ensuite en 1971 avec «Fireball», et poursuivre sa grande trilogie de hard rock se clôturant avec «Machine Head», en 1972, Uriah Heep produit un virage à 180° et lance son album de prog. Un album où Hensley se taille la part du lion et signe seul toutes les compositions. Le groupe se dirige vers un heavy prog rock inspiré, qu’il va développer au long de cinq ou six albums (pour considérer les plus significatifs vu qu’ils continueront jusqu’en 1985 avec l’album «Equator»), avant d’interrompre son périple pour revenir en 1995. Hensley restera jusqu’en 1980 et Byron partira en 1975, ce qui correspond à la fin de la période d’or du groupe. Mick Box continuera le groupe et lancera encore un album en 2023, «Chaos & Colour». «Salisbury» restera un joyau dans leur discographie, un joyau qui va ouvrir le chemin pour quelques albums originaux et uniques, comme seul Uriah Heep réussit à en produire.

Lucius Venturini

10/12/2023 : Close to the Edge

Close to the Edge (1972) – Song of the Marching Children (1971)

Je commence ici une série d’articles sur les suites prog qui ont peut-être le mieux résisté à l’usure du temps et qui, encore aujourd’hui, nous garantissent des frissons musicaux certains. Je vais maintenir ici la fenêtre utilisée dans les autres articles et donc me cantonner aux suites produites avant 1975. Ceci – de façon purement arbitraire – a pour conséquence la non-considération d’au moins quatre suites importantes, à commencer par celle qui pourrait être considérée comme la meilleure suite de tous les temps (en rock), «War/Living in the Heart of the Beast» de l’album «In Praise of Learning» (1975) d'Henry Cow. Ne seront pas considérés non plus ici, en fonction de ce critère de date, le superbe «Mumps» du second album de Hatfield and the North, «The Rotter’s Club», le classique parmi les classiques, «Bohemian Rhapsody» de Queen, et, enfin, le «Shine on You Crazy Diamonds» de l’album «Wish You Were Here» de Pink Floyd. Nous considérons comme suites des morceaux dont l’écriture révèle de nombreux changements organiques et homogènes en vue d’une composition unifiée, ou une suite de petits morceaux rassemblés thématiquement et harmoniquement avec une vue musicale d’ensemble. Ceci implique que, bien que cela soit le cas pour la majorité, les morceaux ou la suite ne doivent pas nécessairement être longs, du point de vue du timing. De même, un morceau long ne sera pas automatiquement considéré comme suite prog, comme par exemple «Dark Star» de Grateful Dead qui utilise un discours éloigné de la thématique prog.

Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. J’ai choisi 15 suites (oui, on pourrait en choisir plus) qui ont retenu mon attention et continuent d’exercer leur attraction, du moins à mes oreilles. Profitons de cette occasion pour échanger nos idées musicales sur ce thème…

15. «Close to the Edge» (1972): Yes – Timing: 18:12

Un des classiques parmi les classiques! J’en ai déjà fait l’évocation quand j’ai parlé de Yes dans la rubrique. Mais, pour revenir sur le sujet, la suite compose la longue face titulaire, où l’on découvre l’impact mystique qu'Anderson met et va continuer de mettre dans ses textes, ici le «Siddhartha» de Hermann Hesse... Bon, on aime ou on n’aime pas! Les huit premières minutes sont vraiment parfaites de cohésion, d’énergie et de composition, mais quand on arrive à la coupure, les choses ne parviennent pas à se maintenir à ce niveau. D’abord on a un passage planant un peu incongru, ensuite un court moment de vocaux «déphasés» avec l'ensemble harmonique et enfin – et c’est le pire – une «wakemanerie» d’orgue d’église proprement insupportable. Vraiment dommage! Mais bon, cela reste une suite de référence pour tout amateur de prog et ne boudons pas les huit premières minutes qui sont tout simplement formidables. On peut se rabattre sur la version live du «Yessongs» qui est sans nul doute beaucoup plus serrée et efficace que la version studio.

14. «Song of the Marching Children» (1971): Earth and Fire – Timing: 18:25

C’est peut-être le chef-d’œuvre du groupe des frères Koerts. On se souvient bien sûr de la voix de la chanteuse Jerney Kaagman. C’est une superbe suite, d’option plutôt symphonique, qui utilise bien tous les recours de l’époque, avec notamment la présence de synthés analogiques au charme désuet. La suite est composée de sept parties bien articulées, alternant les moments plus intimistes avec d’autres plus dynamiques et rythmiques. Pas d’esbroufe ici et tous les recours sont mis au service de l’ensemble, avec un moment de marche (comme le titre le laisse entendre) qui anticipe ce que d’autres viendront à faire plus tard, comme Genesis dans son «Supper’s Ready». D’un autre côté, on sent la présence inspiratrice du «Devil’s Triangle» du second album de King Crimson, mais ici dans un contexte beaucoup plus digeste. Une excellente suite, qui vaut vraiment le détour d’une découverte ou redécouverte plus de 50 ans après.

Lucius Venturini

27/11/2023 : Uriah Heep (1971, Spring (1971), Tonton Macoute (1971), Jethro Tull (1972-1973), Robert Wyatt (1974)

Uriah Heep (1971), Spring (1971), Tonton Macoute (1971), Jethro Tull (1972-1973), Robert Wyatt (1974)

1971. Uriah Heep était un groupe de hard rock mais leur deuxième album fait plus que flirter avec le prog. «Salisbury» présente une longue suite du même nom sur sa seconde face. La composition est solide et, si elle est un peu desservie par de nombreux cuivres plutôt «pompiers», les mélodies sont fortes et Ken Hensley s’en donne à coeur joie à l’orgue Hammond. On ne peut manquer de noter l’excellente voix haut perchée de David Byron et l’ensemble est vraiment très agréable à écouter. Le reste des morceaux est également de la meilleure veine hard rock avec de nettes qualités mélodiques, comme sur la plage d’ouverture «Bird of Prey» ou encore le superbe «The Park». Un excellent album de prog metal avant la lettre, si j’ose dire!

Spring faisait partie de l’écurie Neon et n’a produit qu’un seul album [éponyme, ndlr]. Les musiciens qui composaient le groupe n’ont pas développé d’autres projets significatifs ensuite et seul le batteur, Pick Withers, continuera une carrière avec succès, en tant que batteur de Dire Straits pour quatre albums. L’unique album de Spring est superbe. Si vous aimez le Mellotron (bien utilisé!), une guitare tout en finesse et de superbes compos bien balancées, cet album est pour vous; à découvrir ou redécouvrir. Pat Moran a une voix qui rappelle un peu celle de Gilbert O’Sullivan. C’est un album sur un style enlevé, sans prétention, mais avec un cœur grand comme cela…!

Tonton Macoute faisait partie de la même écurie Neon et n’a également produit qu’un seul album, éponyme. Ici, nous avons une fusion de rock et d’influences jazzy, dans un contexte prog, et c’est une très belle réussite. L’album tombe dans l’oreille et n’en sort plus. Je ne compte plus les innombrables fois que j’ai écouté et réécouté ce superbe album, sans jamais en venir à bout! Ce n’est pas du Canterbury, c’est quelque chose aux confins de ce qui se faisait à l’époque: un peu de Nucleus, un peu de rock mélodique, un peu d’orgue prog, un zeste de jazz-rock et le tout dans un shaker qui donne un très beau résultat. Une de ces autres perles oubliées et qui valent 100 fois l’effort de les redécouvrir...

1972. C’est l’année où je reçois cet album qui paraît un journal et ne comprend qu’un seul morceau sur les deux faces. C’était la plus longue suite prog réalisée jusqu’à cette époque. Jethro Tull n’avait déjà plus rien à prouver, après 4 albums qui reposaient déjà au firmament de ce qui s’était fait de mieux en rock! Eh bien, ils nous assommaient maintenant avec un album qui allait rester dans l’histoire: une suite prog comptant avec une inspiration légèrement folk et de musique ancienne, jouée avec un enthousiasme et une force proprement renversante. Tout y est: homogénéité de la composition de la suite, qualité des instrumentistes, voix parfaitement posée d'Anderson, avec son timbre si spécial, les soli de guitare, de flûte et d’orgue bien balancés et venant au bon moment. On est emporté dans cette tourmente et on n’en ressort que 40 minutes plus tard, épuisé et heureux d’avoir pu participer d'un tel plaisir musical! Et la tournée d’avant la pandémie a montré que, même dans la seconde décade des années 2000, cette suite pouvait être jouée en public et emmener son audience au paradis prog! Un des tout grands chefs-d'œuvre du prog!

1973. Jethro Tull remet cela avec une suite qui occupe les deux faces du vinyle, et c’est «A Passion Play». On sent le désir de continuer l’exploration commencée l’année précédente. Le discours est plus complexe et les compositions flirtent même avec un côté légèrement Gentle Giant. L’histoire contée est plutôt tarabiscotée, un peu intello, tout comme la musique d’ailleurs. Et c’est bien la seule critique que je fais à cet album, extraordinaire au demeurant, c’est que tout cela est très cérébral. Je n’y retrouve pas l’évidence de «Thick as a Brick» avec ses mélodies à vous couper le souffle. Ici, si le thème central est certainement très beau, il est perdu dans de nombreux méandres dont je ne saisis pas bien la nécessité. Il y a des nouveautés, par exemple Anderson jouant du sax soprano ou la déclamation sur le morceau carrollien de ce lièvre qui a perdu ses lunettes. Mais, bon, je reste sur ma faim 50 ans après, comme je le suis resté en 1973... Je sais que certains de mes collègues adorent cette œuvre mais, en ce qui me concerne, je n’y adhère pas!

1974. Wyatt lance son second album solo, «Rock Bottom», quatre ans après son premier essai qui était plus du côté de l’expérimental et du free jazz, «The End of an Ear». Au moment de l’enregistrement de l’album, il est déjà paraplégique et, même si une bonne part des morceaux avait été écrite auparavant, on ne peut éviter de penser que son accident a dû jouer un rôle important dans l’existence de cet album. Il est chez Virgin et on met a sa disposition la crème des musicos disponibles dans l’écurie: Mike Oldfield (guitare), Fred Frith (alto), Gary Windo (clarinette basse, saxophone tenor), Hugh Hopper et Richard Sinclair (basse), Mongazi Feza (trompette) et Laurie Allan (batterie). C’est une dream team et le résultat est une œuvre atemporelle, unique en son genre, d’une beauté désespérée (oui, les plus beaux chants, etc.). Six morceaux pour un album parfait, plein d’émotion, de trouvailles, de silence, de rire et de désespoir. Ce sont les poèmes pataphysico-dadaïstes déclamés par Ivor Cutler, les borborygmes discrets de Gary Windo, la qualité de l’alto de Frith, la trompette inoubliable et entêtante de Mongazi Feza, la voix de tête de Wyatt, etc. On plonge au fond de cette mer pour rencontrer ce «rocky bottom» dont on ne sortira probablement plus jamais. Depuis que j’ai écouté pour la première fois cet album, en l’an de grâce de 1974, il n’a jamais quitté la petite pile de mes favoris, de ces albums dont on n’arrive jamais à voir le bout....

Lucius Venturini

12/11/2023 : Kevin Ayers (1968), Arzachel (1969), Colosseum (1969), Pink Floyd (1970), McDonald and Giles (1970), Bo Hansson (1970)

Kevin Ayers (1968), Arzachel (1969), Colosseum (1969), Pink Floyd (1970), McDonald and Giles (1970), Bo Hansson (1970)

Je vais considérer comme isolés les albums qui ont les caractéristiques suivantes: unique album d’un groupe ou unique album prog d’un groupe ayant produit d’autres œuvres qui ne sont pas vraiment prog, comme Pink Floyd. Je vais les aborder chronologiquement.

1968. Kevin Ayers mérite un chapitre à lui tout seul. Il fait partie de cette tradition de troubadours anglais dont Al Stewart ou Ralph McTell faisaient partie, MAIS (et c’est un grand «mais») il fut aussi membre du légendaire Wilde Flowers, groupe originaire du movement Canterbury, et – également – fut membre fondateur de Soft Machine dont il signa la majeure partie des morceaux du génial premier album. Une chose qu'on peut dire de Kevin Ayers, c’est qu’il a des idées, beaucoup d’idées, et qu’il sait s’entourer des meilleurs, ce qui donne une stature à son côté légèrement brouillon et poétique… Ainsi sur son premier album, après avoir quitté Soft Machine, «Joy Of A Toy», évoquant d’ailleurs un titre de cet album, on trouve – entre autres – comme «side musicians», Wyatt, Ratledge et Hopper, Syd Barrett (tiens! tiens!), excusez du peu! Et ce premier album est superbe! Une suite de petites chansons, mélodiques, faussement ingénues, agrémentées de moments instrumentaux de première qualité. Ayers nous raconte de petites histoires et on se délecte! On a des soli d’orgue fuzz avec Ratledge aux commandes, du Mellotron avec David Bedford, des arrangements de cuivre, etc. Un très grand album! Les albums suivants ne peuvent pas vraiment être considérés comme prog, mais beaucoup plus comme albums 70s, avec quelques moments de «folies»…

1969. L’unique album de Arzachel constitue le pré-Egg. La seule difference est la présence de Steve Hillage à la guitare. Et on se régale, du début jusqu’à la fin. C’est du pré-Canterbury (pas encore de fuzz organ!), du prog à son origine avec une force et un plaisir de jouer qui nous est communiqué sans retenue! Il y a une richesse mélodique qui sera moins apparente dans les opus de Egg ainsi que deux morceaux bluesy, «Leg» et «Clean Innocent Fun», ce qui n’est pas vraiment très habituel dans ce contexte. Les morceaux sont également chantés, ce qui va disparaître dans la suite plus sophistiquée des albums de Egg. Mais cet album reste un petit joyau perdu à l’orée des années 70. Et puis, on apprécie toujours quelques belles envolées dont Steve Hillage avait le secret. Un plaisir à ne pas bouder!

Colosseum était plutôt un groupe de blues rock jazzy, mais «Valentyne Suite» est sans conteste un effort du côté du prog. La suite est marquée par la présence de Greenslade à l’orgue et les différents mouvements s’enchaînent sans difficulté, mettant en exergue les soli de Greenslade et de Heckstall-Smith au sax. C’est bien construit et agréable à l’écoute. Le reste de l’album est dans la lignée blues rock, avec évidemment l’énergie infaillible de Jon Hiseman comme leader, aux drums.

1970. «Atom Heart Mother» est probablement le seul album prog du Floyd avant son magnus opus de «Wish You Were Here» (qui n’entre pas dans notre rétrospective puisque sorti après 1974). «DSOTM» n’a pas grand-chose de prog, mais s’inscrit bien plutôt dans les mega-prod des années 70… Quant à «Meddle», on est dans le space rock (qui vaudrait certainement la peine d’être exploré ici dans un autre projet). Résultat: après la superbe phase psychédélique du groupe, on découvre cet album, avec sa pochette inoubliable. Une suite majestueuse occupe la première face et la seconde face regorge de petits morceaux de remplissage qui n’ont pas grand intérêt. Waters et Gilmour n’aimaient pas cet album, disant qu’il méritait de terminer à la poubelle. Pourtant, la longue suite est bien intéressante, si l’on exclut l’intro pachydermique (rythmique lourde typique du groupe!), on a de très beaux passages entre les chœurs célestes, un joli solo de funk paresseux, un peu de space-rock, enfin un très agréable voyage!

Ian McDonald et Michael Giles, après avoir quitté King Crimson, firent un seul album, simplement intitulé «MacDonald and Giles». Cet album suit le fil d’inspiration du premier album de KC et la seconde face contient même une longue suite dont Peter Sinfield est le parolier. On trouve deux superbes petites chansons, bien typiques de la veine d’inspiration mélodique de McDonald, «Is She Waiting?» et «Flight Of The Ibis». Une première suite sur la première face présente un matériel un peu hétéroclite avec quelques moments d’impro jazzy qui sont peut-être les meilleurs du morceau. Mais c’est surtout la longue suite de la seconde face qui attire l’attention. On y trouve quelques superbes moments choraux en alternance avec les développements que l’on peut attendre de ces deux compères. Je met en évidence deux parties très intéressantes, deux crescendos très efficaces et hypnotiques: «Birdman Flies» où le jeu tout en finesse de Giles rappelle un peu son «cousin» musical Robert Wyatt quand il officiait derrière les fûts et «Birdman - The Reflection» avec une intro de piano et une structure harmonique cyclique qui évolue en augmentant la tension jusqu’au final. C’est un album très agréable, bien qu’un peu inégal, qui me rappelle le premier KC.

Bo Hansson lance son premier album en 1970 (il en fera 5) et il propose une lecture musicale de la trilogie du «Seigneur des Anneaux» de Tolkien. «Sagan Om Ringen» occupe les deux faces de l’album et le résultat est tout simplement époustouflant. Il suffit d’écouter ce disque dans un environnement calme, d’éteindre les lumières et de plonger dans cette musique pour revivre toutes les aventures de Frodon and Co. du début à la fin. C’est comme un film dont Hansson est le metteur en scène, de main de maître. Le choix des instruments, des textures, des mélodies, tout est parfait dans cet album vraiment magique dans son intégralité. C’est impressionnant d’écouter à quel point Hansson a pu entrer dans ce roman pour en rendre l’essence de manière musicale. Un album indispensable dans la discothèque de tout amateur de prog (et de fantasy!).

Lucius Venturini

Kevin Ayers – Joy Of A Toy 4.5

Arzachel – Same 4.0

Colosseum – Valentyne Suite 3.0

Pink Floyd – Atom Heart Mother 3.5

McDonald and Giles 3.5

Bo Hansson – Sagan Om Ringen 5.0

29/10/2023 : Renaissance (1972-1974)

Renaissance fut fondé par Keith Relf et Jim McCarty après leur départ des Yardbirds dont ils étaient également les membres fondateurs. Ce ne sont donc pas des musiciens sans expérience qui se lancent dans cette expérience différente. L’idée était beaucoup plus de faire une sorte de rencontre avec la musique classique plutôt que de construire un rock progressif mâtiné de culture classique. Le premier album, éponyme, de 1969, est plutôt une belle réussite dans ce champ très improbable. Aucune esbroufe, mais beaucoup plus un plaisir de jouer, une sorte de jeu de références fait de façon légère et agréable. Et le surprenant c’est que cela passe plutôt bien le cap de ses plus de 50 ans. Avec Jane Relf (la sœur de Keith) au chant et les idées rythmiques de McCarty, tout cela sonne très bien et c’est avec plaisir que j’ai traversé les plages de cet album un peu hors du commun. Hautement recommandable et à consommer avec une excellente bière d’abbaye…!

Le second album de 1971 présente le groupe avec des transformations qui seront l’apanage de son histoire à venir. L’album est très mélodique, plus homogène que le premier. Durant les séances d’enregistrement, Keith Relf et McCarty s’en vont et c’est au milieu de cette confusion que «Illusion» est produit. Quelques excellents moments se démarquent, comme la plage initiale de Keith Relf, «Love Goes On» et, paradoxalement, celle de Michael Dunford, «Mr. Pine». Dunford va avoir un rôle prépondérant comme compositeur pour la suite du groupe, tandis que Relf va s’en aller. McCarty, pour sa part, s’en va aussi mais continuera à proposer des compositions pour les albums à venir. Au milieu de tout ce va-et-vient, «Illusion» reste un excellent album de cette bizarre rencontre entre classique et rock qui sera la signature particulière du groupe.

Avec le troisième album, «Prologue», le groupe passe par un changement radical de personnel. Il n’y a plus aucun membre original et les compositions sont signées par Dunford et Thatcher, qui ne sont même pas crédités comme membres du groupe. Le point central c’est l’arrivée de John Tout (claviers) et Annie Haslam (vocaux). La voix d'Annie va devenir la trademark du groupe et enrichir les mélodies des compositions de Dunford. L’album a ses hauts et ses bas, tout en conservant une homogénéité exemplaire. Le point fort est la dernière plage, «Rajah Khan», une sorte de psyché-prog très agréable à l’écoute, avec des rebondissements surprenants et intéressants. Le point faible sont les harmonies très consonantes qui peuvent pencher un peu «trop» vers le pop à certains moments.

C’est la même formule qui opère sur l’album suivant, «Ashes Are Burning». Le point fort reste la voix superbe d'Annie qui, cette fois, nous invite vers des moments qui tendent plus vers le folk rock que le prog. On a même des incursions très pop qui ne peuvent qu’évoquer les Carpenters avec leur suavité de miel... La plage titulaire, de plus de 11 minutes, reste le moment le plus intéressant de cet album somme toute à la limite du prog, du folk rock et de la pop.

Le cinquième album, «Turn of the Cards», est un cas spécial. Certains le considèrent comme le meilleur disque de prog des années 70! Et, dans un certain sens, cela se comprend. De fait, cet album pousse au paroxysme les éléments qui ont fait de Renaissance ce qu’il est, un groupe de «folk prog pop» symphonique! Ici, les compositions sont plus léchées, plus peaufinées, la voix d'Annie est encore plus sublime et l’ensemble présente une homogénéité sans faille. Des cordes et des cuivres ont été ajoutés, mais de manière suffisamment discrète pour rehausser les compositions ou accompagner les crescendos. En parlant de crescendos, le morceau qui clôt l’album, «Mother Russia», en est un exemple paradigmatique! Le crescendo est proprement «monstrueux»... Bon! Et alors? Quel est le problème? Le problème est mien, sans aucun doute, et j’ai beaucoup de mal à digérer la très forte veine pop du groupe avec ses mélodies consonantes à l’extrême. Je ressens le manque de tension harmonique, même si la tension orchestrale est bien présente tout au long de l'œuvre... Un album certainement à écouter pour se faire une idée...

Lucius Venturini

Web: https://renaissancetouring.com/

15/10/2023 : Premiata Forneria Marconi (1972-1974)

Premiata Forneria Marconi (1972-1974)

1972 est une grande année pour PFM: deux albums produits et sortis en l’espace de 10 mois! Et quels albums! Le premier, intitulé «Storia de un minuto» est probablement le meilleur premier album de prog sorti par quelque groupe que ce soit. Les musiciens sont tout simplement d’un niveau sidéral, les compositions sont serrées et les contrastes sont amenés souplement, tout en légèreté. De plus, la langue italienne se marie parfaitement à l’ensemble. On dirait qu’ils ont pris le meilleur de King Crimson, de Genesis et de Yes pour en faire une chose originale où le souffle de la culture et des influences italiennes viennent enrichir l’ensemble. C’est très impressionnant et, si l’on excepte quelques passages de cuivres un peu envahissants, on a un tout grand album de rock progressif produit par ces cinq musiciens prodigieux.

Et ce n’est pas tout, car avec le second album, «Per un amico», ces qualités seront elles-mêmes transcendées pour aboutir à un des grands chefs-d'œuvre du rock progressif. Tout y est: musicalité extrême des cinq musiciens, qualité des compositions qui voguent en toute sécurité des influences baroques à la musique contemporaine en nous prenant par la main sans jamais nous abandonner, mélodies imparables, d’une beauté fascinante avec les harmonies vocales qui peuvent venir les souligner, utilisation des timbres, des rythmes et changements de mesures et cadences, valses de contrepoints, PFM a vraiment tout pour lui. On y trouve toutes les qualités des plus grands, comme Yes, mais sans en avoir les défauts! Ici, pas de solo d’esbroufe, pour montrer sa technique ou sa virtuosité! Les passages en solo sont là pour servir la nécessité des compositions et tel moment de guitare acoustique ou de piano vient exprimer ce qui devait l’être par ce moyen, et aucun autre. Pas une ride pour ce merveilleux album de PFM, indispensable dans toute discothèque de fan de progressif qui se respecte!

Et puis, l’année suivante c’est «Photos of Ghosts». Cet album constitue pour moi une difficulté qui est la suivante. Lors d’une tournée en 1972, PFM fut «découvert» par Greg Lake qui fut très impressionné et les invita à enregistrer sur le nouveau label de ELP, Manticore. Très bien tout cela mais il y avait des conditions… D’abord réenregistrer du matériel des deux premiers albums, et ensuite – commerce oblige! – chanter tout cela en anglais! Résultat: un album de réenregistrements avec une production plus léchée, plus suave, et des vocaux en anglais (avec accent italien) sur de nouvelles paroles écrites par Pete Sinfield (oui, celui de KC!). Et l’ambiguïté vient d’ici: c’est sans nul doute de la très belle ouvrage, mais de l’autre côté la musique a perdu une partie de son âme et c’est très dommage! Je ne retrouve plus le feu des deux premiers albums. Tout est merveilleusement en place, mais c’est devenu plus froid, à l’image des albums post-Tarkus de ELP, d’ailleurs. Il y a une petite plage qui est nouvelle par rapport aux deux premiers albums, «Old Rain», une superbe petite composition de jazz fusion! Et mon cœur continue à battre avec les deux albums italiens! Évidemment, la stratégie marketing fut un succès et PFM commença une riche carrière internationale à partir de cet album.

Avec «L’isola de niente», PFM avance d’un cran en direction du jazz-rock. La virtuosité des musiciens est impressionnante et le nouveau bassiste français, Patrick Djivas, nage dans les mêmes eaux que Stanley Clarke ou Buster Williams, c’est tout dire! Quant au batteur Franz Di Coccio, présent dés le début du groupe, j’aimerais insister ici sur la qualité suprême de son jeu! Le compère est capable de tout: subtilité, finesse, énergie, virtuosité, musicalité, un tout grand batteur! L’album est donc nettement virtuose, entre Yes et Return to Forever, je dirais. La dernière plage, «Via Lumière», est une superbe composition de jazz-rock tandis que la plage d’ouverture, «L’isola de niente», est une grande composition de rock progressif, avec chœurs, changements impressionnants, et inspiration. Tout cela est simplement brillant. Le seul «mais» est que cela sonne terriblement cérébral; c’est extrêmement intelligent mais on n’y trouve plus le «cuore» des deux premiers albums. Sauf peut-être dans la petite chanson «Dolcissima Maria» où quelque chose de l’époque héroïque transparaît un peu timidement...

Avec le cinquième album, «The World Became the World», le groupe réédite le coup de 73 et lance le même album avec des paroles en anglais. La seule différence est la présence d’une plage du premier album, «Impressioni di settembre», retravaillée et chantée en anglais, tandis que la chanson «Dolcissima Maria» n’apparaît plus ici (CQFD). Pour le reste c’est rigoureusement le même album!

En 1974, ils font une tournée aux USA et enregistrent leur premier live («PFM Cook»). Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, ce live est la preuve du niveau sidéral des musiciens de PFM. Ça commence à toute berzingue avec «Four Holes in the Ground» avant de se calmer pour nous présenter quelques petites mélodies tirées des albums précédents. Et puis, avec la seconde face, c’est l’enfer qui se déchaîne! Écoutez cela avec un volume plus que raisonnable et vous m’en direz des nouvelles... «Mr. Nine Till Five» est joué à une vitesse de formule 1 et on se demande comment ils tiennent la route dans les virages... Époustouflant! Et puis il y a la longue plage de 15:50, «Alta Loma Five Till Nine» qui clôture ce superbe live en beauté. Ici nous sommes en plein jazz-rock et Mussida se montre l’un des guitaristes les plus impressionnants de son époque. Les 7 premières minutes du morceau sont l’occasion d’un solo que vous ne serez pas près d’oublier... On peut penser à Santana, ou Pat Martino, voire John McLaughlin, mais dans un style propre... c’est effarant! On a droit ensuite à un solo de violon qui se met à déménager l’enfer, et la seule chose qu’il m’ait été donnée d'écouter/de voir d’approximant est la version de Magma avec Didier Lockwood sur le «Live» de 1975 (Avaient-ils entendu ceci? Je me le demande!). Extraordinaire live! Et cela continue sur 3 CD, vu qu’une version largement plus longue est maintenant disponible!

Lucius Venturini

https://www.pfmworld.com/

01/10/2023 : Amon Düül II

Vu la singularité de ce groupe, je propose une double note: la première en fonction de critères psychédéliques, plus liés au "stream of consciousness" et la seconde, du point de vue prog, plus liée aux constructions compositionnelles. Je ne considère pas le rock seventies où le groupe s’insère de plus en plus – avec talent – au fil des 8 albums qu’ils ont produits entre 1969 et 1974.

Commençons donc. Après la dissolution de la communauté Amon Düül, une partie de ses membres crée Amon Düül II et lance son premier album en 1969. Cet album très étrange est un peu à l’origine du mouvement krautrock et apporte une vision différente, d’un prog "lysergique" mutant! «Phallus Dei» est composé d’une longue suite éponyme qui a très mal vieilli. Si l’on excepte l’intro expérimentale et noise, qui est excellente, et quelques mélodies improbables comme le groupe nous habituera à entendre, le reste est plutôt dur à encaisser... Impros peu inspirées et son de violon désaccordé sont de mise. Passons! C’est la deuxième face qui est intéressante avec quelques compositions plus solides et étranges. Le travail des voix est ce que le groupe nous apporte ici de vraiment nouveau: tour à tour avec des chœurs ou incantatoires, les vocaux créent un voyage étrange, mystérieux, rappelant les films expressionnistes des années 20! Le fleuron de l’album demeure ainsi le dernier morceau, qui nous emmène en plein fantastique avec ses courtes 2 minutes vraiment très intenses: «Henriette Krötenschwanz»...

Je passe le deuxième album, «Yeti», qui n’a rien de prog et constitue beaucoup plus une matière psychédélique, genre "stream of consciousness". C’est au demeurant un excellent album de psyché! Le troisième album, «Tanz der Lemminge», est également un double album et présente trois longues suites sur les trois première faces. Ici, on note un changement très net vers le prog. Les deux première suites offrent de nombreux changements mais ceux-ci sont plus l’effet de juxtapositions de petites chansons ou idées que l’aboutissement d’un travail de composition au strict sens du terme. C’est très hétéroclite et on y retrouve donc le versant psychédélique du groupe. Les meilleurs moments sont ces petites mélodies étranges et acides, typiques du groupe. La troisième face renoue avec l’album précédent, mais résolument dans l’impro atonale, avec beaucoup d’électronique. Ce «Marilyn Monroe Memorial Church» peut être considéré comme un classique du genre, avec quelques grandes idées, notamment au niveau de la basse! La dernière face est sans intérêt. L’effet général après l’écoute de l’album est très chaotique, une sorte d’énorme fourre-tout, avec quelques gemmes perdues au milieu.

L’album suivant, «Carnival in Babylon», est d’une facture plus classique: les longues suites métonymiques sont abandonnées au profit de compositions plus serrées, plus focalisées autour d’une idée. Ceci toutefois ne signifie pas que les racines psychédéliques sont abandonnées. Disons qu’elles sont un peu plus domestiquées, sans que cela soit péjoratif...! On note avec plaisir le retour de Renate Knaup-Krötenschwanz au chant, après son absence remarquée sur l’album précédent. En résumé, un album plus écrit, plus prog mais qui ne renie pas ses racines psyché. Il faut mettre en évidence l’excellente plage qui ferme l’album, «Haeknose Harlequin»!

L’année suivante, «Wolf City» continue avec la même évolution. Les morceaux sont plus courts, plus structurés, et se rapprochent plus de la mouvance rock seventies. On décèle encore des ambiances psyché mais elles sont moins présentes et les morceaux plus progs sont moins courants. L’album est d’une bonne facture et les meilleurs moments sont plutôt orientés psyché.

Leur premier live, enregistré à Londres fin 1972, sortira début 1974. Composé principalement de morceaux tirés de «Yeti» et «Tanz», l’album est musclé, plutôt hard rock et les versions des deux suites de «Tanz» sont également vitaminées. C’est un album où l’énergie prime; ils ne font pas dans le détail. Sympathique mais réservé aux fans.

Avec «Vive la Trance», on quitte le prog et le psyché n’est plus que lointainement présent. C’est un album moyen de rock 70s, qui n’apporte pas grand-chose, si ce n’est l’excellente plage dédiée à Monika Ertl, «Mozambique», qui représente ce que cet album nous offre de plus intéressant.

Enfin, avec «Hijack», c’est un autre groupe qui apparaît, malgré le fait que les musiciens n’ont pas changé. Les délires psychédéliques ont disparu, les petites constructions et suite prog également. On a maintenant un solide groupe de rock seventies, avec une non moins solide production et un résultat tout à fait satisfaisant, mais hors prog et psyché. Comme album 70s, je noterais un 3.5 mais ce n’est pas le propos ici…

Lucius Venturini

Web: http://www.amonduul.de/

17/09/2023 : Ange (1972-1975)

Ange (1972-1975)

Ange sort son premier album, «Caricatures», en 1972. Formé dès 1969 par les frères Décamps, le groupe va réussir de véritables tours de force avec cet album. D’abord, ils font du prog en français, chose qui est très loin d’être évidente dans le monde du rock. Ils font du prog en français et aussi ils produisent des textes intéressants, comme l’excellent poème qui ouvre la plage titulaire de l’album. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi un point extrêmement important – et je pense à quel point cela a dû être difficile pour eux – c’est le travail de mixage que cet album présente. Loin de se satisfaire du mixage typique des artistes de la chanson française, Ange réussit un vrai mixage rock, avec la voix intégrée dans la matière sonore. Rien que ce tour de force leur donne un statut différencié de groupe de rock proéminent dans l’Hexagone (il y avait d’autres groupes mais Ange sera plus représentatif, vu l’originalité de sa démarche). Le son d’orgue de Francis Décamps est également typique, et ne répète pas simplement celui de ses collègues d’outre-Manche! Enfin, nous avons, avec «Caricatures», peut-être le premier album véritablement prog de France (je ne considère pas ici Magma qui nage en eaux profondes et ne peut se comparer proprement à rien d’existant dans le monde du rock). Les présentations publiques d’Ange étaient mémorables! Qui ne se souvient pas d’avoir été hypnotisé par Christian Décamps nous contant l’histoire du «Soir du Diable» avec ses marionnettes! L’album est serré et, si on sent une influence médiévalo-fantasy que n’aurait pas manqué de revendiquer Peter Gabriel, le discours est original, la poésie passe très bien et on a ici un excellent album, malgré quelques légères fautes dans les passages et changements peu organiques de la plage titulaire. On note aussi l’influence de Jacques Brel dans le ton, l’intonation et l’écriture, ce qui se confirmera avec la reprise sur le second album de la chanson de Brel, «Ces gens-là». Avec cet album, un grand groupe de prog français était né et sa réécoute aujourd’hui transmet toujours les good vibes qu’il avait à l’époque!

Le groupe remet cela l’année suivante avec «Le Cimetière des Arlequins». Ils utilisent les mêmes points de référence, avec çà et là un clin d’œil à Genesis, mais sans que cela soit gênant le moins du monde. Ils se fondent plutôt dans un langage prog en constitution, en apportant leur propre son et spécificité. Ce deuxième album s’ouvre sur une version prog de «Ces gens-là» de Brel. Rares sont ceux qui ont osé s’attaquer à Brel, le danger est trop grand! Mais Ange s’en sort très bien et nous offre une version crédible et puissante de la chanson de Brel. Le reste de l’album se déroule sans aucun problème avec le classique «Aujourd’hui c’est la fête chez l’apprenti sorcier» et la superbe plage titulaire en apothéose! C’est un autre excellent disque du groupe qui continue l’exploration de son espace sonore et poétique, restant dans l’imaginaire médiéval et magique déjà instauré par le premier album.

«Au-delà du délire» transporte toutes ces qualités à un niveau supérieur. D’abord, on a un concept album avec une histoire qui se développe sur les deux faces de l’album. La narration est intéressante et la poésie nous retient dans la suite du déploiement de l’œuvre. La musique est à son sommet dans ce style original inspiré de Genesis, mais sans le copier. Les passages instrumentaux sont bien balancés entre les moments de textes, et l’ensemble coule sans effort jusqu’à son dénouement. C’est de la très belle ouvrage et cet album est un régal pour les oreilles, même quasiment 50 ans après sa sortie. Ne le boudez pas!

Je termine ici avec l’album «Émile Jacotey», malgré sa sortie tardive en 1975 (au-delà de ma limite de 1974) parce qu’il s’agit également d’un excellent album construit autour de l’image et de la personnalité du conteur rencontré par les frères Décamps. La suite de morceaux est magnifique avec de réels temps forts, comme le superbe et très brélien «Jour après jour», ou encore le très touchant «Ode à Émile» qui clôt la première face. Une longue suite occupe la seconde face, «Ego et Deus» avec quelques excellents moments et l’ébauche d’une inspiration canterburyenne dans la partie instrumentale de «Les Noces». Cette inspiration revient, plus nette, dans le très beau morceau qui clôture l’album, «Le marchand de planètes». Tout cela est magnifique!

En résumé, entre 1972 et 1975, Ange a produit quatre superbes albums, originaux et inspirés, qui supportent extrêmement bien l’écoute en 2023!

Lucius Venturini

https://www.ange-updlm.com/

03/09/2023 : 50 ans - Curved Air (1970-1973)

Curved Air (1970-1973)

Après sa formation en 1969, Curved Air sort son premier album, «Air Conditioning», en 1970. Après l’expérience de Sisyphus, Darryl Way (violon) et Francis Monkman (claviers), les deux têtes pensantes du projet vont se joindre à la chanteuse Sonja Kristina pour fonder Curved Air. Le groupe a les faiblesses de sa force (ou la force de ses faiblesses) avec deux leaders en compétition, chacun muni d’un bagage classique plus que sérieux. Sonja Kristina, elle aussi, a une forte personnalité (checker son magnifique album solo de 1980, sans oublier les suivants) et tout cela donne donc un mélange explosif. Le premier album met en valeur quelques grands moments, comme le petit morceau «Propositions» ou encore le superbe «Situations». Le groupe est à son mieux dans les mélanges et fusions. Par contre, les morceaux plus rock sont dans la lignée 70, sans plus, et les morceaux vivaldiens de Way sont un peu durs à encaisser, sauf une partie de violon électrique distordu intéressante. En résumé, un premier album éclectique, et prometteur, avec d’excellents moments.

Le second album, intitulé simplement «Second album», initie une phase plus mûre du groupe, qui maintenant peut se définir comme pleinement prog. Leur mélange intelligent de genres avec le classique et le rock passe maintenant très bien et la voix de Sonja Kristina fait des merveilles. La seconde face est particulièrement intéressante avec les compositions de Monkman, dont le long morceau «Piece of Mind», probablement le plus réussi de l’album du point de vue des compositions. Notons aussi l’excellent «Puppets» qui tisse une ambiance étrangère sur laquelle se pose la voix de Kristina… Superbe! Avec «Piece of Mind», on se prend même à penser à Gainsbourg dans la façon particulière de dire le texte, que Sonja Kristina fait à la perfection. Cet album marque un solide upgrade pour le groupe. Notons l’excellence du travail de batterie de l’étonnant Florian Pilkington-Miksa!

Et en 1972 sort le merveilleux «Phantasmagoria», sans aucun doute le sommet du travail de ce groupe hors du commun. Les compositions sont ici superbes, vivaces et variées, sans pour autant perdre l’homogénéité d’un son qui n’a rien de commun avec les autres groupes de prog de l’époque: le timbre si particulier de la voix de Sonja Kristina (sa seule concurrente – mais de taille – étant Dagmar Krause qui officiera dans Henry Cow bientôt après), les dialogues entre Way et Monkman, riches de textures et d’idées et toujours l’omniprésent Pilkington-Miksa aux fûts. C’est un grand album avec quelques joyaux de la plus belle eau, à commencer par la superbe plage d’ouverture, «Marie Antoinette». On a sur la deuxième face un petit morceau expérimental et électronique, très réussi, qui débouche sur la pièce maîtresse de 8 min 36 s de «Over and Above», riche en changements et idées surprenantes. Un album indispensable dans toute discothèque prog, sans une ride avec ses 50 ans d’existence. C’est malheureux que ce groupe n’ait pas eu plus de reconnaissance à l’époque car il nous proposait un prog en dehors des sentiers battus...

Avant le quatrième album, Darryl Way et Francis Mokman quittent le groupe, ce qui ne manque pas de changer radicalement le son et le style du combo. Il est vrai que Sonja Kristina reste et s’occupe d’une bonne part des compositions sur «Air Cut». Mais, toutefois, la magie n’y est plus. Ce quatrième album est avant tout un album de rock seventies avec quelques moments prog, comme la longue plage «Metamorphosis», qui pour être prog n’en demeure pas moins difficile d’accès; on y perd le fil et l’exercice est plutôt artificiel, sans beaucoup d’âme! Le son de l’album est également très différent. Il est nettement plus clean, quasiment aseptisé, presque comme un style FM avant la lettre. Il n’y a pas grand-chose à ajouter, car, si ce n’est pour la superbe voix de Sonja Kristina, Curved Air a cessé d’exister après le troisième album et c’est bien triste.

Lucius Venturini

Web: https://www.curvedair.com/

20/08/2023 : Emerson, Lake and Palmer (1970-1973)

Emerson, Lake and Palmer (1970-1973)

Super groupe de par sa formation, chacun venant de formations fameuses, ELP va se construire une réputation dans le petit monde de la prog anglaise, appuyée par d’excellentes prestations en public où les caractéristiques de showman d’Emerson pouvaient se développer sans limites... Mais voyons un peu comment leur discographie résiste au passage du temps...

Ils lancent leur premier album, éponyme, en 1970. L'album est bourré de références classiques, à commencer par la plage d'ouverture «The Barbarian» qui valut un contact de la veuve de Bartók pour que le nom du compositeur soit crédité! De façon générale, les pièces qui composent ce premier opus sont agréables et éveillent l'intérêt: la voix magnifique de Lake (bien sûr), la versatilité et l'énergie d'Emerson et la dextérité de Palmer. La première face offre donc plus de 20 minutes de prog de haute volée...! Le problème vient de la suite (si l'on peut dire) en trois parties qui ouvre la seconde face, «The Three Fates» est plutôt dur à encaisser... ego-trip emersonien dans sa plus pure expression... je passe... L'album se termine avec le joyau «Lucky Man» composé par Lake et qui restera sans doute pour la postérité le morceau le plus fameux du trio. Si l'on excepte la terrible suite en trois parties, cet album est excellent...

L'année suivante, c'est «Tarkus». Cet album présente une suite impressionnante qui occupe toute la première face. Dès l'ouverture, on est scotché ! Extraordinaire ouverture qui vous emmène à toute volée dans cette suite un peu surréaliste qu'est l'histoire de «Tarkus». Cette première face est sans doute l'un des joyaux du prog anglais de la première moitié des années 70. Emerson est époustouflant... mélodique, rythmique, inspiré, et chacun de ses solos est une petite merveille. Greg Lake y va avec un peu de guitare électrique (superbe) et évidemment, nous berce de sa voix magnifique. Palmer produit des figures rythmiques incroyables, alternant grooves dévastateurs et percussions quasiment africaines. La composition de la suite est absolument impeccable! Un des sommets du prog! S'il n'y avait que cette suite, l'album serait un chef-d'œuvre (5.0). Évidemment, après un tel sommet, il est difficile d'entrer dans la seconde face qui, pour ne pas être de ce niveau, n'en présente pas moins quelques excellents moments comme le très beau riff de «Infinite Space» par exemple, ou encore le solo très inspiré sur «A Time and Space». Tout cela n'est pas mal du tout mais bien loin de la splendeur de la première face. Mais au moins, cette fois-ci, nous ne devons pas nous farcir trop de pomposité inspirée de la musique classique.

Et puis vient le live, l'adaptation du «Pictures at an Exhibition» de Moussorgski. En entrant dans cet album, j'étais plutôt sceptique, mais j'ai été agréablement surpris. L'adaptation est bien intéressante et renferme quelques excellents moments: je note particulièrement «The Sage» avec une très belle interprétation de Lake et de très belles parties de guitare acoustique; «Blues Variation» nous présente Emerson à son top, quand il se lance dans un solo tendu, où pas une note n'est perdue... énergie, inspiration, swing, ce morceau est probablement le grand moment de ce disque. Quant à Palmer, il fait plus qu'assurer durant tout l'album... Omniprésent, il nous offre un vrai festival rythmique, très impressionnant! L'album se termine avec l'extrait du «Casse-Noisette» où Emerson aimait agrémenter le public de moments de show, de façon très spectaculaire. Un très bon album... et penser qu'il s'en fallut de peu pour qu'il ne soit pas disponible à cause des réticences de Atlantic Records!

«Trilogy» sort la même année que le live et il y eut même un projet de faire un double album réunissant les deux, mais Atlantic refusa. Cet album complexifie significativement leur musique. Les changements sont nombreux, les mélodies plus «abstraites» et la virtuosité s'installe pour rester. Le morceau le plus intéressant est peut-être «Abaddon's Bolero», avec un crescendo impressionnant jusqu'au dénouement final.

«Brain Salad Surgery», avec sa fameuse pochette de Giger, continue cette orientation plus complexe et on se prend un peu trop souvent à ne plus suivre le fil des compositions; l'attention est difficile à soutenir au milieu de tant de grande virtuosité, complexité harmonique et rythmique. L'intérêt disparaît et j'ai dû produire plusieurs fois l'effort de ramener mon attention sur ce qui se passait dans la musique. On est loin de la limpidité et de la force de «Tarkus».